叡啓大学「ひろしまバリューシフトプログラム」に参加しています

10月から県立叡啓大学の「ひろしまバリューシフトプログラム」に参加し、研究員を1名受け入れています。

このプログラムは企業が抱える経営課題や新規事業の創出に対して、大学から派遣される客員研究員が社内にほぼ常駐し、大学教員とのメンタリングを行いながら課題解決や事業創出を行っていく事業です。といっても、事業趣旨の表面をなぞるだけではこの事業の特徴が伝わらないので、もう少し詳しく参加したきっかけを書いてみます。

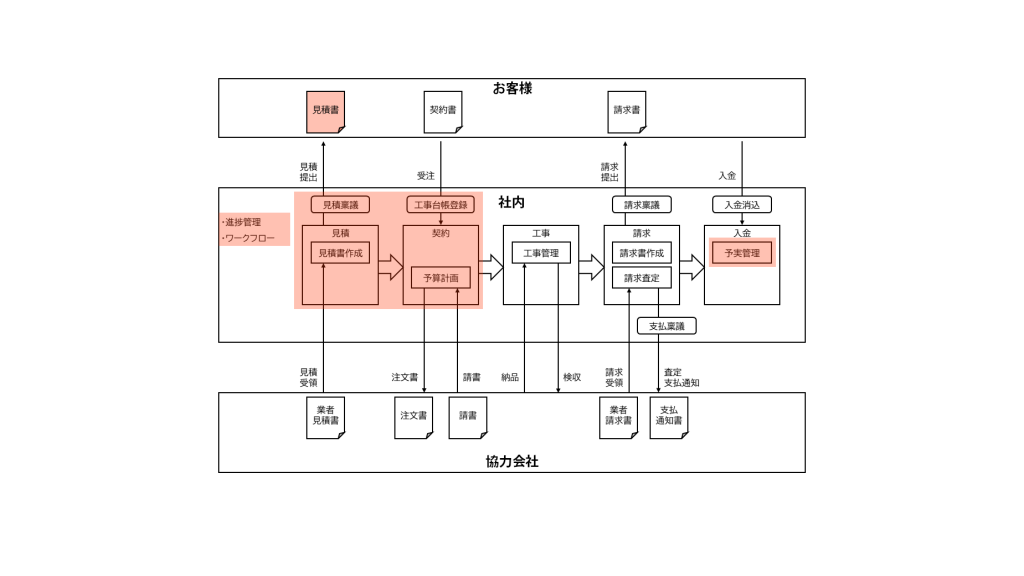

私が社長就任にあたって、最初に取り組みたいのは、「この会社で働きたくなる環境の整備」です。そのなかでもデジタル化・DXの推進については、これまでのように自分1人で行っていては他の業務に手が回らないし、しかし既存業務を多く抱える社員にも頼むのは難しい。そんな時にこの事業の話を聞き、社内に研究員が常駐してくれるなら、社員や現場に寄り添いながら新しいやり方を定着できるのではと思い、参加申込みをしました。

叡啓大学は企業と大学が共に課題に取り組み、新しい価値を創造する「共創」を教育や研究において積極的に進めていますが、地域の県立大学として「バリューシフトプログラム」を始めることには、次のような意義があります。

- 地域企業に必要な人材を、都市圏から研究員として受け入れて派遣することで、地域企業に代わってリクルートすることができる。

- 都市圏からの移住を考える人材にとって、有期雇用の大学研究員として、移住や地域企業でのキャリアを試行することができる。

- 地域企業と都市圏人材のマッチング及び課題解決や事業創造という共創の成果を通じて、地域の総合的な力を高めていく。

こうして当社の課題解決に向けてマッチングした研究員は、はるばる静岡県から来てもらいました。

受け入れが始まってそろそろ1ヶ月が経ちます。研究員は、週4日は当社で勤務ということもあり、ほとんど社員のような存在になりつつあります。社長就任のタイミングでこの事業が始まり、社内に新しいメンバーが加わったことで会社の雰囲気もいい変化があったと思います。私自身も、研究員と対話しながら考えていたことを言語化することができ、またプレイヤーからマネジメントとなって、少し肩の荷が下りて冷静に考えられるようになった気がします。

今後、この事業での取り組みは単なる自社の課題解決に留まらず、研究として一般化したり、新たな価値を創造したりできるような成果を考えていければと思います。