TSUNAGU広島2025にて建設DXの情報収集

11/5,6の2日間、TSUNAGU広島というスタートアップとのマッチングのイベントがありました。

しまった、会場の写真を撮り忘れてたので、パンフレットの表紙をアイキャッチにお借りします。

中国経済産業局さんの紹介でいくつか建設DXに関わるスタートアップ企業さんを紹介していただきました。

GACCI

見積・積算の取りまとめ効率化のGACCI。そんな狭いところのソリューションがあるのかと思いましたが、確かに見積の取りまとめってやりとりだけでも地味に大変なんです。

- 膨大な図面データをストレージサービスなどを使って協力会社さんに配布する。

- 工種によっては業者さんに数量拾いを任すものもあるが、工事に必要な数量を計算してこれも配布する。

- 協力会社さんからの質疑をまとめて、社内の設計や設計事務所さんに送る。

- 設計からの回答を協力会社さんに再度配布する。

- 協力会社さんに見積を催促し、過不足の確認や根交渉のうえ、どの会社の見積を使うか決める。

- すべての見積を1つにとりまとめるため、各社の見積データをひたすら入力して整える。

この作業が2つ3つと同時に進んでいると、メールのやりとりでは何が何やら、その整理だけでも疲弊してしまう気持ちはわかります。なるほどそこに特化したサービスなのか。

ニッチなソリューションなので、サービス内容もシンプル明快。現場単位で管理できて、工種ごとにどの業者さんにお願いして、どんなやりとりをして、どんな進捗なのかがわかる。業者さんから同じフォーマットで見積をもらうので、人力で転記する必要がなくなり、人為ミスがなくなる。

ただし、大体積算担当はベテラン社員さんが担っているので、いきなりこれを使って下さいといっても難しいでしょう。アシスタントとなる社員がついて、その社員にこのツールを使って積算業務をフォローするようにすれば属人の極地のような積算業務も仕事の分担ができるようになるなと思いました。

ONESTRUCTION

BIMソリューションのONESTRUCTION。BIM/CIMは知ってはいるものの、中小ゼネコンでの導入はまず無理だろうと思ってインプットするのを止めていたので、近年動向の情報収集のつもりで話を伺いました。

- 社内でBIM人材を育てるのは大変なので、BIMデータ制作を請け負うことをやっている。なるほどアウトソーシングは確かにその通りだ、CADオペのようにBIMオペという職域があるということか。

- 今でも意匠、構造、設備と別々の会社が図面を書くことが多いが、質疑や修正に対応してBIMデータを書き換えるのは、アウトソーシングしていると大変ではないか。そうした調整を行うBIMコーディネーターという職域もあるそうだが圧倒的に足りていないそうだ。

- 既に竣工した物件の図面データをBIM化して使い勝手の検証を手伝った事例もある。なるほど竣工物件なら多少時間をかけてもいいし、実際の見積数量とBIMでの誤差なども検証できるなと思った。

- BIMデータで確認申請することで、申請チェックが劇的に早くなり国はそれを推進していきたいそうだ。スーパーゼネコンが手がけるような唯一無二の建物ならその方がいいだろうけど、一般的な建物でそこまでするメリットはまだ無いですよね。

- OpenBIM規格を推進していて、その規格ではトップランナー。確かに既存の2次元CADもデータ変換が今もなかなか大変です。

- 納品データの質にもよるが、BIMデータ制作料はざっくり請負金額の3%ぐらい。となると設計料をディスカウントしているゼネコンではまだ導入できない。BIMにすることでパースや数量拾いなどの作業が劇的に改善するだろうが、そこを加味しても難しいかな。

まだまだ導入にはほど遠いなと感じたのが正直なところですが、いつかは取り組まないといけないのかなと思います。当社が手がける工事は用途も構造も多岐にわたるので、データの使い回しがしにくいのも導入ハードルが高い一因です。

トッタロー

配筋写真の撮影をARマーカーと360度カメラで完了してしまうトッタロー。ブースの担当さんが他の方に説明していたのでパンフレットだけもらって帰りました。見ただけで内容のわかるシンプルでニッチなサービスです。

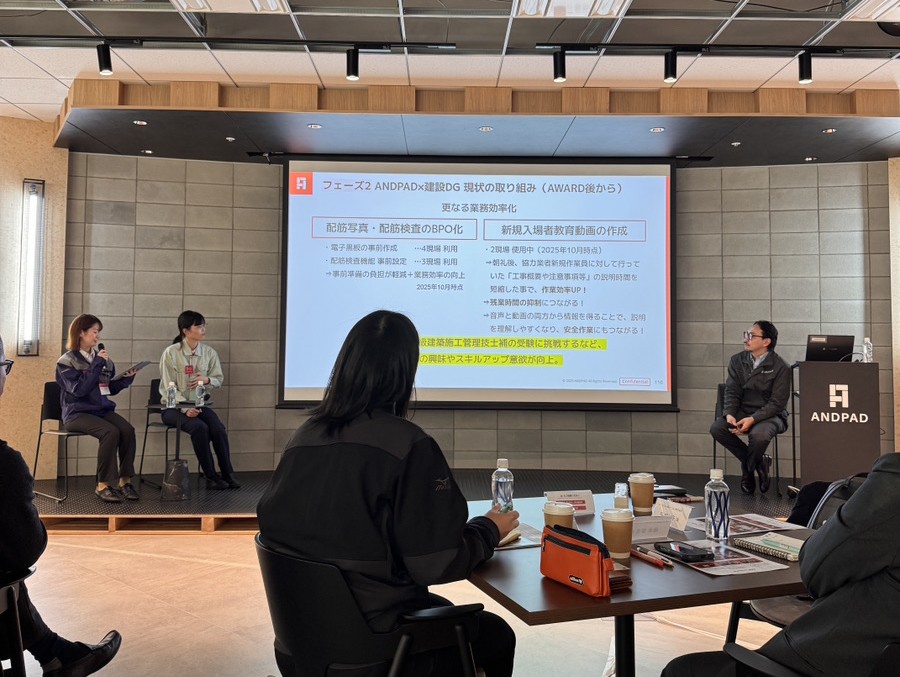

黒板写真はANDPADの導入を進めているのですが、それとうまく組み合わせることができたら配筋写真にかかる準備と作業は劇的に改善できるかもと思いました。

ミニマムなソリューションはいずれ大きなサービスに譲渡吸収されたりして、導入してもずっとそのサービスが使えるわけではないのだろうとは思いますが、こういうスモールスタートアップを積み上げながら建設DXを進めていくことも必要なのかなと思いました。